舞台保存会だより40 舞台サミットと立川尚富展

舞台サミットと立川尚富展

(掲載の写真はクリックで拡大します)

6月4日、松本市舞台サミットが開催されました。今回が第6回目です。

サミットについてあらためて振り返ると、第1回舞台サミットは平成12年11月に開催されています。テーマを『松本に現存する舞台はどのように保存すべきか』と題し、基調講演とパネルディスカッションが行われました。当時、深志舞台の多くは傷み疲弊しながらも、その修復・保存の手法も確立されておらず、博労町だけが単独で修復に着手していました。舞台修復のあるべき姿を模索するなかで開催されたシンポジウムであったと思います。

続いて第2回サミットは平成15年6月。初回と同じく基調講演を行い『さあ、舞台を修理しよう』と題したパネルディスカッションが行われています。この頃、舞台保存会ではJR東日本文化財団より事業支援の基金を受け、漸く舞台修復の基礎ができました。松本市からの文化財指定と補助金も決まり、本町3丁目舞台が修復を開始しました。

(第3回舞台サミット風景 客席をバックにステージ上の飯田町1丁目舞台)

そして第3回は平成16年6月。竣工間もないというか、まだ営業も始まっていない「まつもと・市民芸術館」そのメインステージを舞台に『舞台の上で舞台の解体?!』とコピ?を打って飯田町1丁目舞台の解体実演が行われました。最新のオペラハウスのステージ上で、江戸の香りを残す古びた山車の解体実演とは、いかにもアイロニカルで、或る種ユーモアさえ漂いました。そしてこの飯田町1丁目舞台の修復を契機に、現在の深志舞台修復システムが確立します。

第4回は平成18年5月でした。『小池町舞台の特色とまつもと地域の人々』と題して市民芸術館のオープンスタジオでパネルディスカッション。舞台修復をめぐり建築学者、職人、町の人々と、それぞれの立場から舞台の修復について議論が交わされました。芸術館入り口には修復を終えて美しく輝く小池町舞台と、これから修復に臨む古色蒼然たる飯田町2丁目舞台が並んで展示されました。この時期、平成の舞台修復事業は軌道に乗り、順調に修復が進んでゆきました。

(第4回舞台サミット風景 芸術館前の舞台とパネルディスカッション)

第5回サミットは2年前の平成21年5月。スローガンは『響け!松本の祭囃子』。初めて舞台修理から離れ、お囃子の伝承をテーマにします。詳しくは(舞台保存会だより16)をご覧ください。

こうして振り返ると、松本市舞台サミットなどと大げさな見栄を切りながらも、サミットは保存会活動のまさに縮図だったのだなと思います。それぞれのテーマはまさにその時々の舞台保存会の中心課題でした。

そして今回、第6回松本市舞台サミットは間瀬恒祥先生による講演会。『立川流の変遷と伝統保存のあり方』という演題で、講演をいただきました。

深志舞台の修復事業は間もなく完了しようとしています。修復が終わったら、そこからどのような道が深志舞台の課題になるのだろうか。そういう問題を考えてみたいと思いました。間瀬恒祥先生は立川流研究の第一人者ですが、同時に自ら鑿をふるって再興立川流を掲げる彫刻家であり、すなわち伝統復興の実践者です。また半田亀崎では潮干祭りの伝統行事を復活させ、国の無形民俗文化財にまで高めていった祭り人のリーダーでもあります。立川流彫刻という題材を通して、これからの舞台保存会の在り方への指針を得るべく今回の舞台サミットを企画しました。

……というのは、まあ、名分に副った話で、要はサミットを機会に間瀬先生の講演会を開きたかった、ということです。甚だ個人的な話で、些か忸怩たる思いもありますが、何事も始まりはすべて個人の願望ではないでしょうか。

間瀬先生と、その経緯は(舞台保存会だより29)をご覧ください。

あらためて言うまでもありませんが、立川流とは(タチカワではなくタテカワ流です)江戸の後期、信州諏訪を中心に活躍した社寺建築の宮大工集団のことです。建築に極めて魅力的な彫刻を採り入れ、その素晴らしさゆえに立川流は社寺彫刻の代名詞ともなりました。

講演は、日光東照宮の造営に始まる江戸の宮大工・宮彫りの歴史から説き起こし、江戸の立川流と初代和四郎富棟による諏訪立川流の成立、そして内匠(たくみ)の称号を与えられ幕府御用となった二代目富昌による隆盛期に及びます。さらに、職能ごとに専門化していった幕末の三代目・富重、富種の時代を経て、時代が明治に移り、時流に翻弄され衰退していった四代目と、時代ごとに見事な光芒を放った立川流の年代記が語られました。宛もトーマス・マンの「ブッデンブローク家の人々」を読むかのようです。

続いて今も人を惹きつけてやまない立川流彫刻の魅力とは何か。それは和様アラベスク曲線を基礎とした優れた下絵の存在と、動物や人物彫刻における解剖学的な合理性に基づくリアルな表現力、そうした図案を実際に彫塑してゆく優れた技術力。立川流の魅力はこうした美術、学術、技術の三術が揃い優れたためと言います。

さらに、独自の分業システムと優秀な職人の囲い込みにより、東海をはじめ関東・京都にまで仕事の範囲を拡大した立川流は、各地に魅力的な建築彫刻を広めてゆきます。こうした立川による社寺や山車は、地域の宝・誇りとなり、そのような優れた美術が身近にあることが、そこに住む人の心の宝となり、人々の夢、向上心を育む文化の土壌となるのだと説かれました。

講演の最後に「伝統というものは過去を伝えることではなく、いま臨在しているもので、われわれ自身が積み重ね創造してゆくものである。」という先生のテーゼは、実践者の言葉として実に迫力があり、われわれ舞台保存会への叱咤と宿題のように響きました。

(講演会風景 舞台サミットの写真提供は伊勢町1丁目鈴木町会長です)

講演の翌日、お礼を兼ねて『立川流彫刻展in松本2011』の開かれている県の森を訪ねました。昨年に続き、立川展はこれが2回目です。文化会館では間瀬先生を始め研究所の皆さんや立川美術館館長の立川さんらが、来訪者の応対に追われていました。

今年の立川展は、「発見・初公開『立川尚富』」と題して、立川尚富に関する資料の展示を行っていました。

立川尚富(タテカワ ナオトミ)は立川富重の次男として、安政3年(1856)に生まれています。ちょうど富重と叔父富種が湯の原のお船を請け負った頃でしょうか。兄は四代和四郎富惇で、弘化4年(1847)の生まれと言いますから、11歳年上になります。しかし、富惇は明治21年、不慮の事故により40歳で急逝してしまいます。あとに残された尚富には、彫刻の才能はありましたが、棟梁として立川流を引き継いでゆく力はなかったようです。

立川流の隆盛は、富昌が確立させた独特の分業体制にありました。棟梁、建築、彫刻と建築の各分野にスペシャリストを養成し、分業担当させてゆきます。この体制は立川家の内にも及び、三代目富重は建築をプロデュースする棟梁専門、弟の富種は彫刻専門と、専門を分けて行きました。

富惇、尚富兄弟もどうやら似た関係で、尚富は多くを叔父富種に学び彫刻を専門としましたが、兄富惇が亡くなると、自らの彫刻を飾る建築自体がない、といった状況に立ち至ったようです。富惇と前後して、頼りの叔父富種も世を去っています。

明治という時代は立川流のような伝統的社寺建築家にとってはまったく不幸の時代でした。結局尚富は警察官となり、彫刻は副業程度にするといった暮らしを送ったようです。

失礼ながら、今回の立川展があるまで私は尚富という人の存在自体を知りませんでした。また、その作品・資料に敢えて展示会を開きスポットを当てるまでの価値があるのか、分かりません。ただ、尚富は立川宗家最後の匠であり、最終章です。ブッデンブローク家であればハノーでしょうか。(尚富さん、ごめんなさい)

間瀬先生は尚富の発掘で立川家は初代から四代まですべてが見えるようになった、これで完結する、と喜んでいました。間瀬先生著「立川家の人々」の上梓が待たれます。

立川展を訪れると、入口に等身大に引き伸ばされた尚富の写真が迎えていました。晩年と思われますが、背筋がまっすぐに通った痩身の老人で、厚い教養を身につけた高士といった姿。立川の匠としては不幸な境遇であったと思えるのですが、暗い影のようなものは全くありません。これが江戸時代生まれの明治人なんだな、と感じました。

今回の展示は、立川尚富の曾孫に当たる松本市内在住の立川家から発見された資料が主になっていました。間瀬先生に案内されてその展示物を拝見しますと、彫刻は床置きというより小さな、根付細工のような作品が多く飾られていました。臥牛や獅子舞の置物、また小指ほどの小さな神鏡台もあります。それは細密で見事なものですが、残念ながら所有欲をそそられるような強い魅力は伝わってきませんでした。社寺や山車という彫刻の棲む家を離れると、立川彫刻は本来の精彩を減ずるように感じられます。

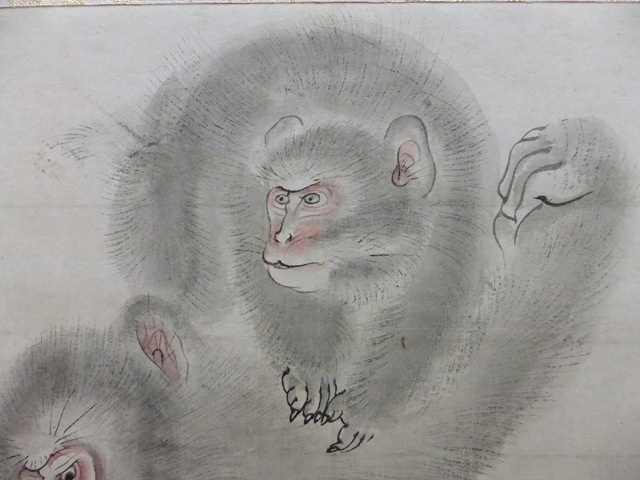

壁には修作画や書簡、表装された日本画も展示されています。ポスターにも使われていた猿の彩色画が目にとまりました。

「いいですねぇ。…布土の山車に彫られていたサルを思い出します。」

「護王車の脇障子彫刻ですね。あれはもと下半田にあった山車です。」間瀬先生。

「あの山車の彫刻は確か富重の作でしたね。…ということは尚富さんのお父さんの彫りですか。…あのサルは本当に素晴らしい。」

「あれは、富種ですよ。」

「えっ?富重ではないんですか。」

「富重はほとんど彫刻をしていません。彫ったのは富種です。」間瀬先生は内情話をするように笑いながら答えました。